Ein spektakulärer Fund in Mittelitalien gibt der Wissenschaft neue Einblicke in die Fossilisierungsprozesse: Die ungewöhnlich gut erhaltenen Federn eines fossilen Gänsegeiers belegen, dass vulkanische Ablagerungen feinste Gewebestrukturen in bisher nie dagewesener Detailtiefe konservieren können.

Im Jahr 1889 stießen Landarbeiter in den Ausläufern des Monte Tuscolo, etwa 25 Kilometer südöstlich von Rom, bei der Vorbereitung eines neuen Weinbergs auf eine unerwartete Entdeckung. Beim Graben stießen sie auf eine seltsame Hohlstelle im Gestein, in der sich das Skelett eines großen Vogels befand. Besonders auffällig waren die Abdrucke des Federkleids, die sich auf den umgebenden vulkanischen Gesteinsschichten abzeichneten.

Der Landbesitzer informierte daraufhin den bekannten italienischen Geologen Romolo Meli. Als Meli jedoch vor Ort eintraf, hatten die Arbeiter einen Großteil der fossilen Gesteinsblöcke bereits beiseitegeschafft oder beschädigt. Meli gelang es dennoch, die wichtigsten Fragmente zu bergen und das Skelett als fossilen Gänsegeier zu identifizieren. Besonders bemerkenswert war für ihn die Tatsache, dass sich die Federn trotz der vulkanischen Beschaffenheit des Gesteins so gut erhalten hatten.

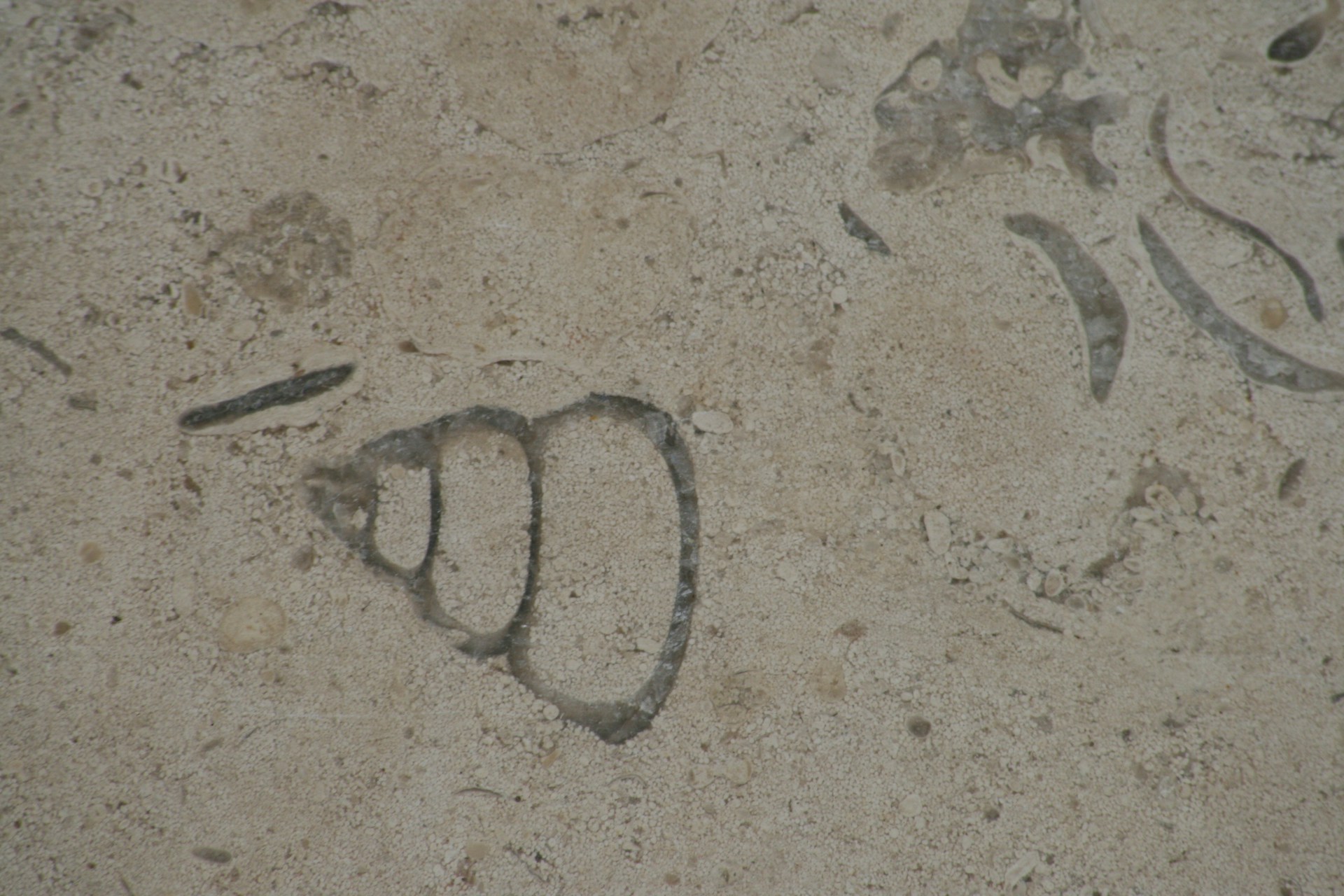

Noch im selben Jahr verfasste Meli einen Bericht über seine Entdeckung. Danach geriet das Fossil jedoch in Vergessenheit – die meisten Gesteinsproben gingen verloren. Heute existieren nur noch wenige Blöcke, auf denen das Gefieder eines Flügels sowie der Abdruck von Kopf und Hals des Vogels sichtbar sind.

Erst in den letzten Jahren rückte das Fossil wieder ins Interesse der Forschung, insbesondere durch neue analytische Methoden. Das Alter des Fundes wird auf etwa 30.000 Jahre geschätzt. Im Jahr 2014 leitete der Paläontologe Dawid Iurino eine moderne Untersuchung mit Hilfe der Computertomografie. Die Scans des Kopf- und Halsabdrucks lieferten beeindruckende Ergebnisse: In den Gesteinsabdrücken lassen sich nicht nur die Augenlider und die Zunge des Vogels erkennen, sondern auch die Struktur der Haut am Hals – und das in erstaunlich dreidimensionaler Qualität.

Diese außergewöhnliche Detailtiefe übertrifft sogar jene, die bei den berühmten Opfern des Vesuvausbruchs in Pompeji beobachtet wurde. Die orange gefärbten Federn, die sich deutlich vom grauen Gestein abheben, wiesen bei mikroskopischen Analysen ebenfalls eine dreidimensionale Erhaltung auf – ein seltener Befund, da Federn in Gesteinsfossilien normalerweise nur als flache, dunkle organische Reste erscheinen. Eine solche Erhaltung ist eher von Einschlüssen in Bernstein bekannt.

Trotz dieser Beobachtungen blieben zentrale Fragen zur Konservierung in vulkanischem Material zunächst unbeantwortet. Deshalb führten die Forschenden weitere detaillierte Analysen durch. Dabei stellte sich heraus, dass selbst feinste Strukturen innerhalb der Federäste erhalten geblieben sind.

Besonders faszinierend war der Nachweis winziger Zellbestandteile namens Melanosomen – pigmenthaltige Organellen, die für die Färbung von Federn verantwortlich sind. Diese mikroskopisch kleinen Strukturen messen weniger als ein Mikrometer (0,001 Millimeter) und lassen Rückschlüsse auf das ursprüngliche Erscheinungsbild des Vogels zu.

Diese Entdeckung liefert nicht nur ein spektakuläres Beispiel für einen neuen Versteinerungstyp, sondern auch wertvolle Hinweise darauf, wie vulkanische Ablagerungen biologische Strukturen auf außergewöhnliche Weise erhalten können. Sie eröffnet neue Perspektiven für die Paläontologie – insbesondere bei der Erforschung fossiler Organismen in vulkanisch aktiven Regionen.